私たちがつかっている地図は、いつごろからあるのでしょう。

ずーっとむかしから、いまのような紙に書かれていたのでしょうか。

むかしの地図に、日本はどのように書かれていたでしょうか。

”まさとくん”と、うさぎの”ラビーちゃん”といっしょに、地図の歴史(れきし)をたどってみよう。

まさとくん

ラビーちゃん

まさとくん、ラビーちゃんと学ぶ地図の歴史表紙へ

おもしろ地図と測量ホームへ

その13 お伊勢参り(おいせまいり)に使った地図

これまでの説明からすると、江戸時代には、国絵図(くにえず)だけしかなかったのですか。

これまでの説明からすると、江戸時代には、国絵図(くにえず)だけしかなかったのですか。

いいえ、そうではありませんよ。

いいえ、そうではありませんよ。

江戸時代になり、国々があんていしてくると、人々の中には、旅に出かけるものも多くでます。

そうなると、そのための日本地図や「道中図(どうちゅうず)」というものが作られ、ふつうの人々にも使われました。

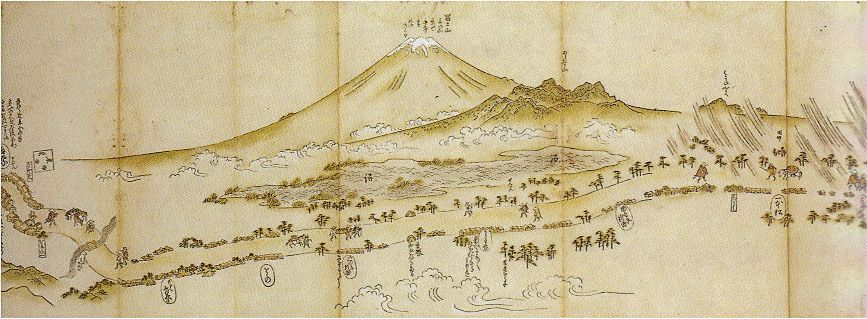

「道中図」は、全体の位置関係はあまり正確ではありませんが、美しく、道すじにそった国々のようすがよくわかるものだった。旅にやくにたつじょうほうも多く書きこまれたものがあって、たくさん作られたんだ。

それを持って、お伊勢参り(おいせまいり)や江戸への旅にでかけたということですか。

それを持って、お伊勢参り(おいせまいり)や江戸への旅にでかけたということですか。

そういうことです。

そういうことです。

街道の地図が巻物になったものや、鳥の目から見たような地図、鳥瞰図(ちょうかんず)のようなものも作られたんだよ。

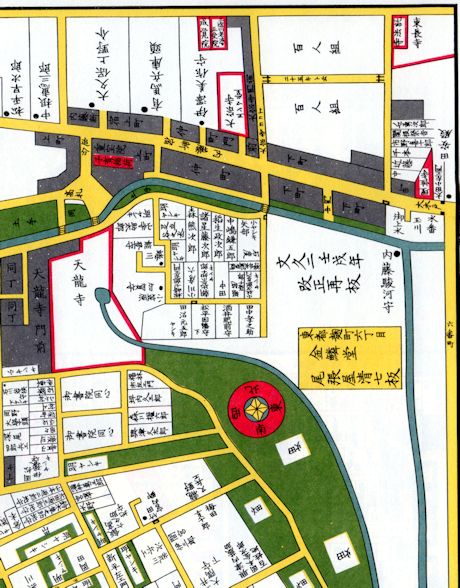

そればかりではなくて、江戸や京都といった町をくわしくあらわした、カラーの美しい地図も作られたんだ。

それは、江戸では「切絵図(きりえず)」などと呼ばれてね。大名やしきの名前も書いてあって、今の住宅地図のようなものなんだ

江戸切絵図(1850年)

街道をしめした絵図(「東海道分間延絵図」)1690年

へー、鳥瞰図や住宅地図も、あったんですか!

へー、鳥瞰図や住宅地図も、あったんですか!

もどる

すすむ

すすむ