私たちがつかっている地図は、いつごろからあるのでしょう。

ずーっとむかしから、いまのような紙に書かれていたのでしょうか。

むかしの地図に、日本はどのように書かれていたでしょうか。

”まさとくん”と、うさぎの”ラビーちゃん”といっしょに、地図の歴史(れきし)をたどってみよう。

まさとくん

ラビーちゃん

まさとくん、ラビーちゃんと学ぶ地図の歴史表紙へ

おもしろ地図と測量ホームへ

その10 鬼(おに)のすむ島のある地図

日本の地図が、だんごをくっつけたような形をしていたから、世界の人にもまちがってつたえられたんですね。

日本の地図が、だんごをくっつけたような形をしていたから、世界の人にもまちがってつたえられたんですね。

そうだね。それでも行基図(ぎょうき ず)は、そのときとしては、それなりに、せいかくな地図だったんだよ。

そうだね。それでも行基図(ぎょうき ず)は、そのときとしては、それなりに、せいかくな地図だったんだよ。

それより前の外国の人には、日本のことがよくわかっていなかったから、ふしぎな国として地図にあらわされたこともあったんだ。

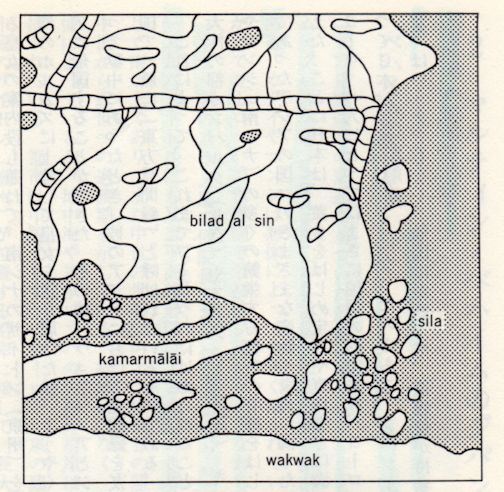

1000年以上も前の西洋の本には(9世紀の地理書)、中国(shinとある)の先に金がとれるワクワク(wakwakとある)という国があると書かれていて、それが日本のことらしいんだ。

この地図の一番下のところだね。

イドリーシー(11世紀)

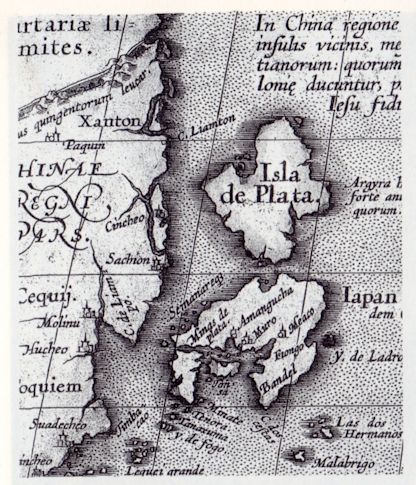

それから、1582年の世界図には、中国の先に、本州と四国、九州)らしい島があって、本州の西の石見銀山のあたりには、世界遺産(いさん)に指定された銀鉱山(Minas de plataとある)と記入されているよ。

さらに、本州の北には金や銀がとれる「銀の島(Isla de plataとある)」が大きく書かれているんだ。

オルテリウス(1582)

それから、行基図(ぎょうき ず)が知られるようになり、

それから、行基図(ぎょうき ず)が知られるようになり、

さらに、伊能忠敬(いのうただたか)の地図が知られていくのですか。

そうそう、そのとおりだよ。

そうそう、そのとおりだよ。

でもね、それまでには、まだ時間がかかるんだ。

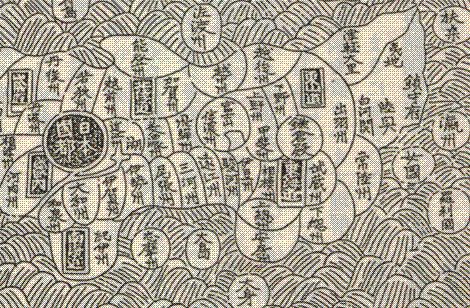

これは、1471年の韓国(かんこく)の本にある日本。かたちは、行基図によくにているけど、ちょっと見るとおもしろい名前の島があるんだ。

「女国」とあるのは、女の人ばかりがすむ島。「羅刹国(らさつこく)」とあるのは、鬼(おに)のすむ島なんだって。

どの島も、そこへいった男の人は、ぶじに帰れないらしいよ。

海東諸国総図(1471)

おそろしーーい

おそろしーーい

もどる

すすむ

すすむ