第9話 湖は、埋立地は誰のものか

平成19年に、これまで未定だった琵琶湖内水面の行政界が確定して、

平成19年に、これまで未定だった琵琶湖内水面の行政界が確定して、

周辺市町村の面積が変更になったというニュースがありましたよね。

海や湖は、地方自治体の財産なのですか。

川や湖、そして海は、

川や湖、そして海は、

そのほとんどが国や県などが管理していますがー?

「いますがー?」とは、はっきりしませんね?

「いますがー?」とは、はっきりしませんね?

はい、はっきりしません。

はい、はっきりしません。

特に海については、

政府の所有に属しない公共用の水面であるという考えがある一方で、

国の所有する水面として、使用は許可制とするという考え方があります?

ですから、だれでもが自由に埋め立てできるわけでありません。

それでも、漁業をする権利(漁業権)を否定していません。

そして、川や湖といった内水面は、

(沼や湿地そして、河川とつながりのない摩周湖などの)

特別な例をのぞいて、

財産としての登記の対象になりません。

水面下の土地を個人の財産とすることは、むりですよね。

水面下の土地を個人の財産とすることは、むりですよね。

水深の浅い沼は、土地としての利用も考えられるとして、

どうして摩周湖が?

名前だけのことから、決まっているものでありませんが、

名前だけのことから、決まっているものでありませんが、

沼の一部は、財産として登記されています。

摩周湖は、川が流れ込まないから、川との関連で管理しない。

ということで、(国有の)土地に一時的にできた水たまり??

まあ、関連法律から抜け落ちたといったところ。

そして、「海は、誰のものか?」となると、むずかしい話になります。

でも、質問の始めにあった、

行政界はどこに引かれるかということでは、

ある意味で、はっきりしています。

では、むずかしい話は止めにして、

では、むずかしい話は止めにして、

行政界の話しで進めましょう(笑)

はい、私も助かります。

はい、私も助かります。

河川敷などは、原則すべて公有地です。

そこに、周辺住民などの河川での漁業権も認めながら、

河川の中心などに細い線を引いて、便宜的に行政の界としています。

ですが、水面に境界杭を打つことはできませんから、

線を引くのは、地図の上だけの話です。

それも、旧河川の形などでは、非常にあいまいな場合が多くありますが、

公有地の中だけの話ですから、あまりもめません。

市町村にとっての当面の利害は、

面積に係わる国からの交付税の高だけですから、

太っ腹な気持ちなら、少々のことは問題にならないでしょう。

では、湖や海ならどうなるのでしょうか、

では、湖や海ならどうなるのでしょうか、

そして、新たに埋め立てた土地ならどのように決めるのでしょうかね。

海の中に新たな土地ができたとき(埋め立て地)の、

海の中に新たな土地ができたとき(埋め立て地)の、

行政界の決め方はいくらでもあります。

陸の界をそのまま直線状に延長する

直前の陸の界が河川中心線にあるときは、

その中心線の延長をそのまま河口から先に延長する

あるいは、河川中心線から海や湖の中にある川(澪(みお))の中心線とする

水際線に直角な方向とする

そして、外国の例ですが(ペルーとチリ)、赤道と平行な線とする

埋め立て地だけでなく、

漁業権などが絡むともっと複雑になります。

このように、関係者の主張は多彩で、

決め手になるものはありません。

利害関係者がなっとくさえすれば、

どのような線引きでもいいのです。

これでは、混乱するばかりですね。

これでは、混乱するばかりですね。

そうです。

そうです。

面積の広い湖面や

利害が明らかな海岸などの埋立地の境界は、

なかなか決まりません。

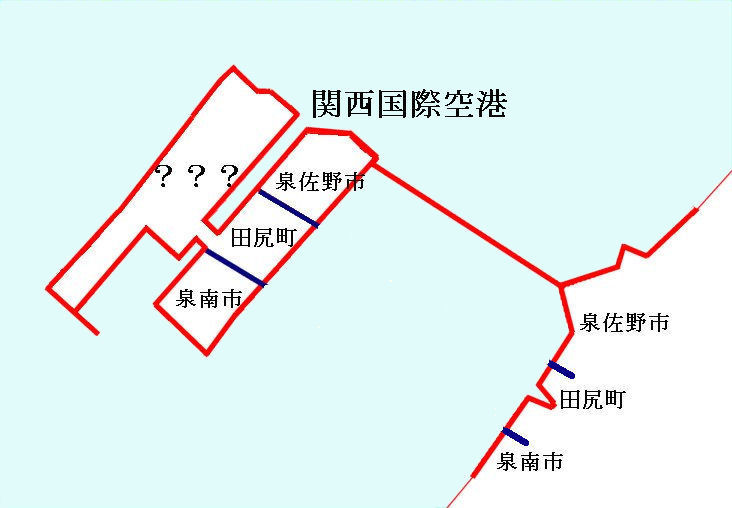

ささきごろ(平成19年9月28日)、

関係市町村が多い琵琶湖内水面の行政界が

図のように確定しましたが、

これらの線引きには苦労の跡が見えます。

その後、十和田湖にかかわる県界が(平成20年12月25日)、

霞ヶ浦の内水面の市町村界(平成21年3月10日)

確定したとのニュースがありました。

これらは、今のところ地方交付税だけのことですから、

それほど、大きな問題にはなっていません。

ところが、東京湾や伊勢湾などの埋立地の一部は、

その他の問題もあって、いまでも行政界が未定です。

琵琶湖の新しい行政界

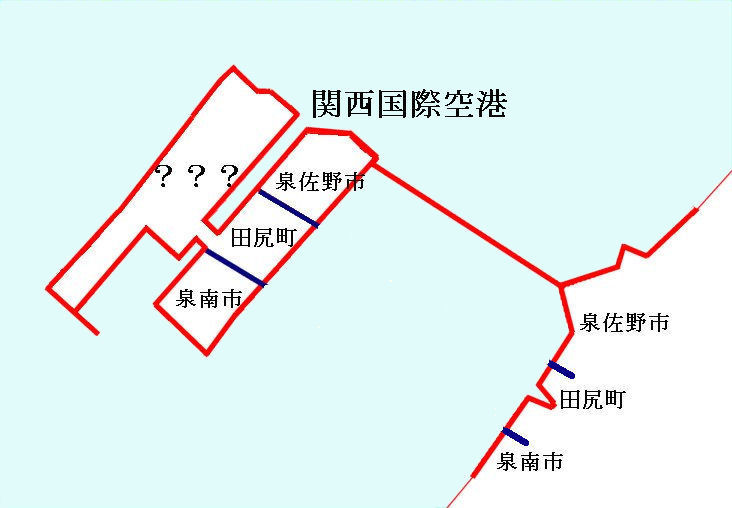

関西国際空港埋立地の行政界

それでは、一本の橋でつながっている、

それでは、一本の橋でつながっている、

関西国際空港では、どうなっているのでしょう。

大阪湾泉州沖に浮かぶ関西国際空港では、

大阪湾泉州沖に浮かぶ関西国際空港では、

図のように、従来の水際線近くにある行政界を、

どこまでも延長したような線で区切っています。

居住する住民はいないでしょうから

(住民登録しているのは、なぜか、

大阪府警関西空港警察署の署長一人だけとか)、

その点での問題はないようです。

そうなると、空港から出されたゴミなどは、

そうなると、空港から出されたゴミなどは、

どの市町が処理しているのでしょうか。

聞くところでは、

聞くところでは、

水道は泉佐野市が、消防は広域組合が、

ゴミは民間会社が担当しているとのことです。

交通事故や殺人事件が起きたら?

交通事故や殺人事件が起きたら?

それは関西空港警察署で、問題なさそうですね。

野次馬としては、

野次馬としては、

その後拡張された部分の行政界が、

どのように延長決定されるのかも楽しみです。

次へ

次へ

次へ

次へ